昆仑两万里科考记

来源:发布时间:2021-07-16

马 鸣 新疆生地所退休职工

看如今的新一轮青藏科考,真是不可同日而语啊。

1987年至1992年,历时五年的第一次喀喇昆仑山-昆仑山综合科学考察在新疆和西藏等地全面展开。这是继青藏高原科学综合考察(1973)和横断山科学考察(1981)之后,又一次针对高原的大规模综合考察。此次,汇集了国内几十家科研单位及数百位学者,由中科院“综考会”组织,是规模空前的科学考察。当时我们所只有张累德(土壤组)、王志超(地质地貌组)、陈亚宁(冰川组)、高存海(地理组)、马鸣(生物组)、张作鹏、宋宜山等人参与其中。

昆仑山科考营地,每年在野外都是连续三四个月(马鸣 摄)

能够参加这样高规格的科学考察,机会难得。一开始去北京体检,首先通知的是研究室主任谷景和先生,因为身体原因,他没有过关。我能够参加,完全是巧合。后来的几年,证明这不是一般的科研活动,它汇集了一大批自然科学界的顶尖人才。在五六年的时间里,我能够有幸与这些专家和院士在一起摸爬滚打,耳濡目染,就相当于硕博连读,拜师学艺,同吃同住,手把手学,获益匪浅。

下面是根据当时的科研笔记,整理的科考趣闻。点点滴滴,铭记在心。

在羌塘高原险遇野牦牛

越野车一上到昆仑山上,没有走出40公里,钢板就断了五六根。路况太差了。火山组的队员们只好丢下汽车,从当地普鲁村维吾尔族牧民处租借了十几头毛驴,继续前进。出师不利,谁也没有料到这次克里雅“普鲁火山”之行会这样艰难。第三天中午,行进在山谷中的驴队迎面遇上了洪水,为了抢救装备,组长王富葆先生(南京大学)的一只鞋也被冲走了。

以后的几天里,随着海拔高度上升,空气越来越稀薄,队伍中不时有毛驴躺倒在山坡上,赖着不愿意走了。有一匹扶不起来的小毛驴,干脆就地倒毙,留在了山道上。第七天,队伍终于翻过了昆仑山,爬上了高原面,来到了离普鲁火山群不远的地方,与藏北地质组汇合。

据说1950年代初,这里曾经有过一次大地震,并引发了罕见的火山喷发。可现在却看不出什么痕迹,就好像什么都没有发生过,难道三十年的变化会有这么大!

普鲁火山口静悄悄(王铁男和邢睿 提供)

考察队为此进行了大量的调查,野外工作进行的还算顺利。可到了第16天,由于半路上增加了几个民工,火山组的粮草出现了危机。经过调济,用萝卜土豆维持了几天。

有一次,在山坡上采集植物标本的吴玉虎先生(西北高原所),遇上了几头野牦牛,本想靠近拍个照,不想最壮的一头老公牛气势汹汹地从山坡上冲了下来,吓得吴玉虎先生傻了眼,附近的队友也都惊呆了。成吨重的野牦牛奔跑起来,地动山摇,如同战场上的坦克车一样,轰轰隆隆,惊心动魄。前年,在藏北无人区,“小石头”开的北京212越野汽车就被野牦牛顶了个趔趄。一想起来,心惊肉跳。眼前的这只大公牛,也许仅仅是为了炫耀和警告,它就像一阵风卷起一路尘土,斜插着奔跑过去,没有伤害到吴玉虎。虚惊一场,尽管这样,看吴老师,面黄如土,大汗淋漓。

凶猛的野牦牛(马鸣 摄)

七月下旬的一天,火山组从藏北撤了下来,有几位队员由于高原反应病倒了。吴玉虎的脸也肿得像一个紫茄子,嘴唇厚厚的,看上去就像是一个来自非洲的黑人。当时,地质组深入到羌塘高原腹地,被暴风雪困住了。当他们回到大本营时,一个个模样已经变得认不出来了。后来,有人称这次克里雅火山之行为“死亡行动”。

在克里雅河谷中扎营(马鸣 摄)

与藏野驴并驾齐驱

奔驰在高原上的藏野驴,看上去是非常高大威猛,它们总喜欢与汽车赛跑,而且非要赢了不可。在新疆的当地人习惯于“指驴为马”,因为它们都是马科的动物,确实很难区分。

千万年来,经过高原环境的不断锤炼,藏野驴的身体器官已经变得非常特殊,适应性很强。在缺氧环境下,竟然与汽车赛跑,可见其心肺的功能无比强大。

相比之下,我们这些长期生活在低海拔的人们,要逊色许多。第一次上高原,很容易出现不适反应,诸如头疼、失眠、上吐下泻、四肢乏力、心跳气喘、肺水肿、心肌肥大及其他一些症状。年轻人可能更厉害一些。而一般老队员,看上去似乎很沉着,高山反应也不太明显。正因为如此,危险性亦更大。迟钝而没有表征的人,体内的致命隐患不容易暴露,一旦发病就很严重。

在阿尔金山与藏野驴赛跑(马鸣 摄)

除此之外,一些意料不到的事情也常常令人措手不及。如一次汽车在奴尔河上游河道中熄火搁了浅,当大伙正在河道里奋力推车的时候,山洪卷着泥石翻滚而下,汽车险些被冲翻,队员也被冲到了一边。不一会用钢丝绳加固后的汽车就被洪水淹没了,波涛汹涌,令人心疼。队员们饭吃不下,觉睡不着,眼巴巴地守在河边,等待洪水退去。直到第二天,前来增援的昆仑牧场拖拉机才将面目全非的汽车拉出了河道。

正是这样艰苦的环境,也常使队员们的心中产生一个悬念:回到盆地,我们还是一个健康人吗?

高原上的王者——雪豹(马鸣 摄)

瞻前顾后,酸甜苦辣,细思极恐,一言难尽。不过,只要回首想一想,我们这支队伍是久经考验的、经过几十年高原科考锻炼的一群具有世界领先水平的科研尖兵,在为祖国争光的功劳簿上可圈可点,就感到无比欣慰。尽管在老一辈人的身上留下了一些“纪念品”,诸如与同龄人相比头发脱落的更早、鬓角先白、牙齿早落,还有风湿病、胃溃疡、心肌肥大等。但是,“科学无险阻,只要肯登攀”的格言始终在激励着人心,使他们进入了忘我的境界。所以,每当疲劳之余,经常是高歌一曲或美餐一顿或做一个甜蜜的梦,他们就又精神抖擞了。

看来,“忘我”确实是一种伟大事业的动力呵。

勇敢飞越冰河(马鸣 摄)

从一块“飞来石”看到沧海桑田巨变

这天,大家在冷水泉营地汇合了,队员们纷纷报告着各自的收获。中国首次登上南极大陆的著名科学家张青松先生(地理所)不无兴奋而又神秘地从怀中摸出一块石头,低声向队长武素功先生(云南植物所)报告一个重要发现。站在一边的王富葆先生(南京大学)则津津乐道,唾沫星四溅地对今天的重大发现做出令人意外的推断。这一夜,他们看上去都挺兴奋的。

张青松怀里的这块石头,确切地说是一块采集自昆仑山-阿尔金山海拔约5000米的泉水化学沉积物——泉华。令人感兴趣的部分是沉淀在泉华中的古植物化石叶片,这在绵延几千里的昆仑山上还是首次发现。

1973-1980年代,就是他们这些中国青藏高原综合科考队的队员们,曾经在希夏邦马峰下发现过高山栎的化石标本。当时,可以说是轰动了学术界,国内外学者十分关注这一重大发现,对高原的隆升过程、范围、幅度和年代等理论问题,做出了大胆的推断和肯定。时隔十几年,在青藏高原的另一端又发现了几种植物化石,其意义自不必说了。

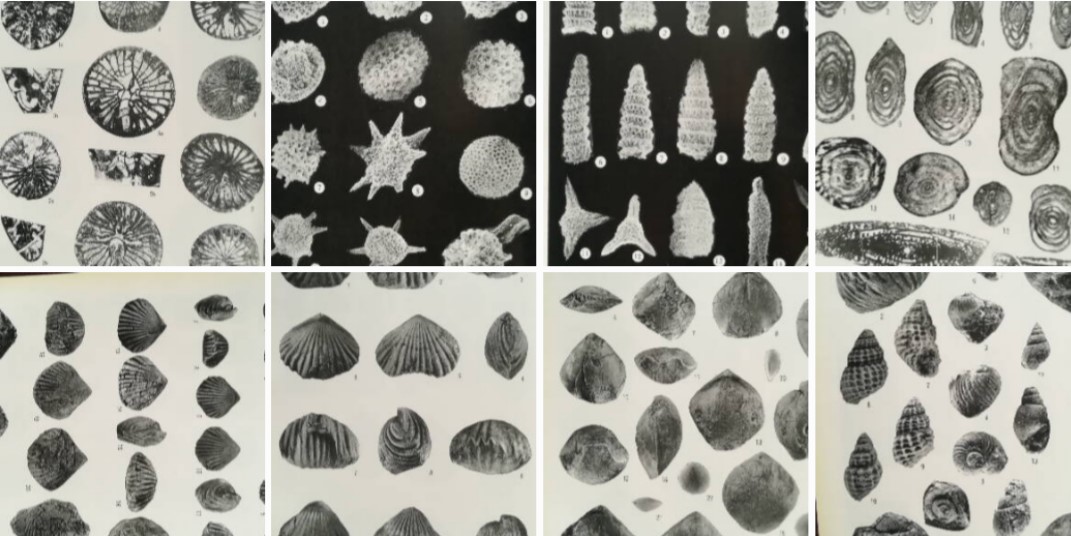

海相沉积古生物化石——引自《喀喇昆仑山-昆仑山地区古生物》

根据板块学说,自从冈瓦纳大陆解体、古特提斯海退去、劳亚大陆碰撞,经历了数亿年的地壳构造运动,昆仑山有一个极其复杂的演变过程。我们从古生物组的一系列发现知道,这个地区有大量的古生物化石(约20个门类1600多种)证据,其中一些来自于海相沉积层,包括珊瑚、三叶虫、腕足类、双壳类等。从古生代到中生代,地壳逐渐隆起,大陆挺起,天翻地覆,沧海桑田。

第二天,一大早队员们就来到了化石发现地,继续寻找其他线索。化石是从一块半埋在山坡上的数吨重的“飞来石”上敲下来的,由于找不着原始出处,就无法根据地层来推算其形成的年代。但通过其他方法,仍能够初步断定,数百万年前新疆南部的昆仑山地区海拔高度大概只有2000米左右,当时降雨量充沛,到处生长着茂密的树林,属于常绿阔叶林或者落叶树种,如栎、柏、桦、杉等。随着更新世以来高原的迅速抬升,阻挡了湿润气流,干旱化加剧,山地环境发生了巨大的变化,昔日那密布的高大树林逐渐消失,取而代之的是低矮稀疏的垫状小草。面前的景色,只是一片缺乏生机的寒漠,风化的砾石,荒无人烟的不毛之地。

队员们在海拔5100多米的高度上搜寻了一整天,仍然没有找到这块“飞来石”的断层原址。最后,又发现了一块巨大的“飞来石”,从上面敲下的化石标本,如同一幅幅画面,向我们展示着远古高原那秀丽的森林景色。看呐,北边的稀树草原上,一群三趾马正向我们走来。

追寻“雪人”的足迹

一夜难眠。这不仅仅是由于高原缺氧,呼吸赶不上趟,更主要的原因还是地貌组的队员在北边昆仑山支脉海拔4690米处的冰川喀斯特石林溶洞附近工作时,意外地发现了一串“雪人”足迹。当然,他们在几个溶洞中都没有找到关于“雪人”的任何遗物包括毛发和粪便什么的。附近只有一些岩羊和大群正在产羔育幼的雌性藏羚羊。

昆仑山上真的有野人吗?这还一直是个谜。

上个世纪60-90年代,国内学者和一些民间人士就对野人进行了大量的调查和分析,什么神农架大脚怪、喜马拉雅雪人、罗布泊野人、杂交外星人等,不一而足。近几年有关“野人”的文章也常见诸网络,执着的人们甚至还出版了一些书籍,玄乎奇悬。学术界喜欢调侃这方面的新闻,究竟有没有野人,争执不断。当然,野人与外星人不一样,生物学家对野人一般是持否定态度的,因为至今有关野人的实物证据太少了。

第二天早晨,出于好奇心,考察队中的几个年轻人自发组成了“雪人寻踪小组”,准备沿着足迹追寻“雪人”。临出发前,老青藏队队员冯祚建先生(动物所)很有风趣地告诫小伙子们:留心一点,千万别被“女雪人”给掳去了。过去,确有媒体报道过这类滑稽可笑的“事件”。

在阿尔金山与昆仑山之间奔驰的藏野驴群(马鸣 摄)

驱车穿越藏野驴奔驰的针茅草地,队员们来到“雪人”出没的岩洞旁。小徐脱去脚上的登山鞋和袜子,试着在地上踩出了几个脚印,并且拿出钢卷尺一边比划一边解释道:“看,尺码一样,形状一样,直立行走,步幅也差不多,应该是个女人或者小孩的脚印”。张老师和小费端起了相机,拍摄下地上的“真迹”。

可是,环视周围,如此恶劣的自然环境,野人依靠什么生存呢?登上山崖,奇峰怪岭,尽收眼底。队员们举起望远镜四处搜寻,足迹消失了,荒山野岭依旧是那样的寂静。

雪人——你在哪里?

傍晚,队员们回到了营地。根据采集到的粪便和痕迹分析,最后断定那不是什么“雪人”的足印,而是棕熊后足踏出的痕迹。一开始队员们忽略了夹杂在大脚印中的小脚印,那是棕熊前掌踩出的。后来,我们在阿尔金山保护区及阿牙克库木湖边,也遇见类似的一串串大脚印。而且,保护区的工作人员曾经拍摄到棕熊亦叫藏马熊一家三口的照片。

尽管虚惊一场,“野人”风波所引发的争论,仍使好奇的队员们度过了又一个充满梦幻的夜晚。

青藏高原上的神奇的动物王国(马鸣 摄)

感谢无比智慧的毛驴

清晨,我们生物小组一行7人离开了海拔4200米的牙布卡哈里克营帐,向南面的昆仑山雪峰进发。

我们是骑着毛驴上山的,这样可以缓和高原反应的苦恼和爬坡的艰难。

过了河,一阵喜马拉雅雪鸡的鸣叫声吸引了我。于是我把毛驴放在一个大石头边,徒步爬上山去追赶雪鸡。可惜当我一口气爬上百丈高的砾石坡时,雪鸡早已不知道逃到哪里去了。回首再看,驴子在山下的团团云块中时隐时现,当我回到坡下已不见毛驴的踪影。

我的两位研究生在昆仑山上骑着小毛驴蹚冰河(马鸣 摄)

我知道毛驴是认识路的,赶紧往回追,一直追到河边,才隐隐约约看到驴儿下了河。这时,洪水下来了,驴子被上涨的洪水冲倒了,我也没入水中,猎枪和相机都进了水。脚下一滑,腰间的子弹袋也浸湿了,好险,我很快站了起来,退到岸上才没有被一股大浪卷走。

这是一股间歇性洪水,类似于冰坝融溃后,出现的突发现象。驴子一下子就不见了踪影,四处寻找,可能已经跑回家了。顾不得它了,我独自继续上山调查。

半道上,遇见返回的队员,我就从他们手中牵过另外一头毛驴,继续采集标本。

在云雾中穿行,三个小时后发现自己误入了另外一个峡谷。真像是鬼使神差似地绕了半天,海拔表显示的高度是4900米。直到傍晚,西部天空中出现了一片亮光,这才知道自己走错了方向。

焦急和慌乱,加上断断续续开始的小雨加雪,嶙峋山路,身体已经是精疲力尽。多亏有毛驴陪伴,才不至于特别地恐惧和凄凉。

赶着毛驴走了一个多钟头,下到了海拔4700米处,天渐渐地黑了下来。衣服已经淋湿了,浑身只打颤,膝关节也不听使唤了。就这样等待天亮吗?

不行,一定要回去,不能够给大家添乱。我立刻重新振作精神,拖着僵直的双腿,借助驴缰绳的牵引,缓慢向山下走去。直到深夜两点多,离营地可能不远了,我试着呼喊了几声,并鸣枪报警,但没有得到任何回响。

磕磕绊绊,好容易绕过一个大山包,在另一侧听到了河水的声音。这也许是营地附近的河吧,我未加思索赶着毛驴就下了陡坡,冲向河边。但下到了山底,才发觉不对,驻地也许还在山的另一边。顿时,我绝望了,还有力气爬回几百米高的山脊吗?

在摸黑爬回山脊的路上,我觉得喘不过气来,只想就地躺倒睡一觉。这时已不是什么高反了,懈怠、饥饿、寒冷、疲劳、困乏、恐惧代替了一切。我几乎花费了四五倍的精力和时间,颤颤巍巍,才回到刚才让我兴奋的地方。

随着海拔的降低,雪片变成了沥沥细雨。我已经困得不行了,真想把驴就地放倒,好好地在驴身边睡一觉。可一想,甘心嘛,如果帐篷就在山脚下,天一亮岂不叫人耻笑。我咬紧牙,继续挪步,向山下走去。

这也许是最后的机会了,不成功则只能与驴为伴,在荒野里过夜。透过夜雾,毛驴似乎认出了归路,没命地向前跑去。我拉着缰绳顺坡滑溜,浑身上下沾满了泥土。溜到了半山坡,终于听到远处有牧羊犬和牲口的叫声,到家了!

我放开了缰绳,向山下跑去。此时已是凌晨四点,营地静悄悄的。原来组里的其他人包括向导和民工也迷失在山雾中,好在都是结伴而行,没有发生意外。

我万万没有想到的是,三天以后,民工从雪地里牵回了我前面丢失的那头毛驴。竟然是安然无恙。

据民工说,它一直没有离开与我分手的那个山坡和那条河。

后记:从可可西里到红其拉甫,再从阿尔金山到帕米尔高原,考察区域40多万平方千米,东西横跨四川、甘肃、青海、西藏和新疆五省区。我们这支喀喇昆仑山-昆仑山综合科学考察队,有来自全国各地的科学家,每年春天都会在乌鲁木齐集中,一起开拔南疆。昆仑两万里,一点也不夸张。三十年过去了,弹指一挥间。我们陆续出版了系列专著和论文,科普文章却不多见。后来,我又单独去了几次昆仑山和羌塘高原,在玉树,在那曲,在阿里,有一次沿着昆仑南麓单车穿越藏北羌塘无人区。文章里的一些野生动物照片都是后来几次考察拍摄的,包括了黑颈鹤、班头雁、藏野驴、野牦牛、雪豹等专题调查的一些资料。最后要感谢所有参与者和合作者,还有我的老师和学生。特别是先辈们的帮助和付出,一些人已经逝去,我不会忘记他们!

雄性藏羚羊,拍摄于可可西里(马鸣 摄)

青藏高原黑颈鹤繁殖与迁徙研究,依协克帕提流域(马鸣 摄)

天高任鸟飞——青藏高原特有的班头雁(马鸣 摄)

卫星跟踪秃鹫迁徙,飞越青藏高原(马鸣 摄)

附件下载:

附件下载: