雪面降雨事件(Rain-on-Snow, ROS)是高海拔与高纬度地区降水与积雪相互作用的典型水文气象现象,其时空分布变化易引发洪水、雪崩等次生灾害。在全球变暖背景下,降水格局改变、冬春季降雨频次增加及雪季缩短等因素显著影响了ROS事件的时空特征,呈现显著的空间异质性——纬度与海拔的协同作用塑造了差异化的响应模式。亚洲高山区作为“第三极”,其冰川积雪是重要的水源。气候变化导致的ROS频率和强度变化加剧了该地区的水文风险,复杂的地形和多样的季风系统,加上薄弱的基础设施,使得该地区极易受到ROS融雪洪水的冲击。因此,为了有效防范这些风险,亟需对ROS响应规律进行系统性的研究。

中国科学院新疆生态与地理研究所陈亚宁研究员团队基于5公里分辨率积雪水当量(SWE)数据,采用常规(SWE≥1mm+降雨≥1mm)与洪水触发型(SWE≥10mm+降雨≥10mm)双定义,系统解析了亚洲高山区ROS事件的时空分布特征、驱动机制及洪水风险。

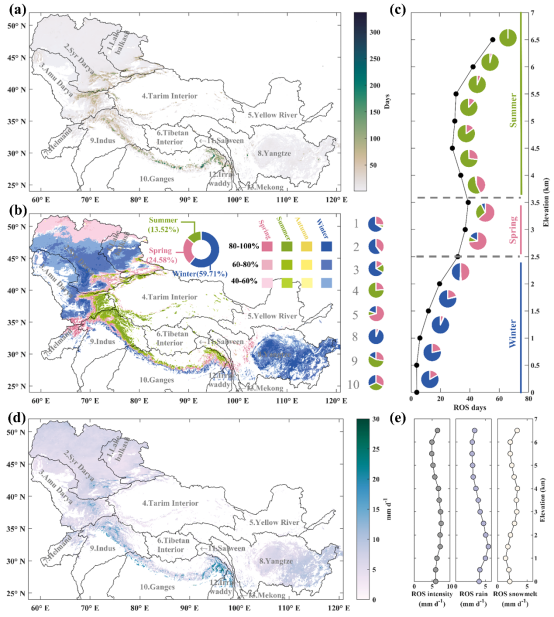

研究结果显示,亚洲高山区平均每年发生22.4天ROS事件。其中,恒河盆地的ROS频率最高,达到45.8天,其次是相邻的伊洛瓦底江盆地,为31.4天。冬季是近三分之二地区ROS事件的主要季节,主要分布在长江、阿姆河和锡尔河等主要河流的中下游地区。春季约占亚洲高山区的四分之一,尤其在巴尔喀什湖和锡尔河的源头及下游地区。夏季ROS事件较少(13.52%),主要集中在高海拔地区。秋季则是不足1%地区的主要季节。日平均ROS强度为5.29mm,其中降雨和融雪分别占总强度的65.9%和34.1%。降雨是亚洲高山区约83%地区ROS强度的主要驱动因素。亚洲高山区的ROS事件呈现出复杂的时空变化趋势:整体而言,ROS天数以每年0.031天的速度减少,ROS发生时间普遍提前,和ROS强度整体减弱。归因分析表明,低海拔地区ROS的减少主要是由于积雪天数减少。相反,在高海拔地区,ROS天数的增加主要是由于降雨天数的增加,尽管积雪天数持续减少。

ROS洪水事件(ROSflood)能引发快速融雪,潜在导致雨雪混合洪水。ROSflood事件显著加速融雪,融雪速率随积雪量增加而加快,高积雪量地区的融雪速率是低积雪量地区的2.83倍,对雨雪混合洪水构成更大威胁。恒河和伊洛瓦底江盆地是ROS洪水高风险区,其日ROSflood强度分别达到22.28mm和24.87mm。ROSflood风险区主要集中在3.0-4.5km海拔,贡献4.9-6.6%的降雨和1.9-3%的融雪。研究为山地流域防洪减灾提供了关键科学依据。

这项重要研究成果以“Unraveling the complexities of rain-on-snow events in High Mountain Asia”为题,发表于国际知名期刊《npj Climate and Atmospheric Science》。新疆生态与地理研究所李玉朋副研究员为论文第一作者,陈亚宁研究员为通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41612-025-00943-y

图:ROS事件的空间分布特点

附件下载:

附件下载: